荘厳院(東福寺塔頭)の樹木葬

目次

- お墓の引っ越しで安心の”家墓”樹木葬とは

- 墓じまいと改葬

-

- 墓じまいとは

- 改葬(お墓の引っ越し)とは

- 墓苑風景

-

- 全景

- 墓苑図

- 樹木葬の概要

-

- 樹木葬とは

-

- 個別埋葬

- 区画について

- 納骨について

- 33年間の永代供養

- 墓参について

- 樹木葬のポイント

-

- 大本山の塔頭のお墓

- 自然に還る埋葬方法

- 宗旨宗派不問

- 継承者不要

- 樹木葬に掛かる費用

- 荘厳院とは

-

- 荘厳院

- 荘厳院へのアクセス

第2期新区画案内中!!

大本山東福寺の塔頭寺院の荘厳院(しょうごんいん)にある樹木葬地です。1区画使用料60万円。ご家族やご先祖のご遺骨と共に眠ることができるお墓です。 墓じまい後の改葬先として、ご先祖のご遺骨は、ご遺骨の数を問わず使用料の追加費用なしでご納骨頂けます。

1区画使用料60万円

ご家族やご先祖のためのお墓です

お墓の引っ越しで安心の”家墓”樹木葬とは

「お墓が遠方にあり、自分の住んでいる近くに引っ越ししたい」

「子供がいないので将来を考えお墓を整理したい」

「継承することで子供の負担になるならお墓を整理したい」

これはお墓に関する悩みとして少なくありません。その解決策として「墓じまい」「改葬(お墓の引っ越し)」と「樹木葬」です。

先祖代々のお墓を墓じまいして、お墓を整理した後、樹木葬に納骨致します。ご先祖のご遺骨は何霊でも利用料は変わりません。

墓じまいをお考えの方で、お墓の納骨先をお考えの方に最適です。

墓じまいと改葬

墓じまいとは

今あるお墓を更地に戻し、お寺や墓地の管理者に敷地を返すことです。納骨されているご遺骨を取り出します。

改葬(お墓の引っ越し)とは

取り出したご遺骨を他のお墓や納骨堂へ移すことです。「改葬(かいそう)」と呼び、公的な手続きが必要となります。

墓苑風景

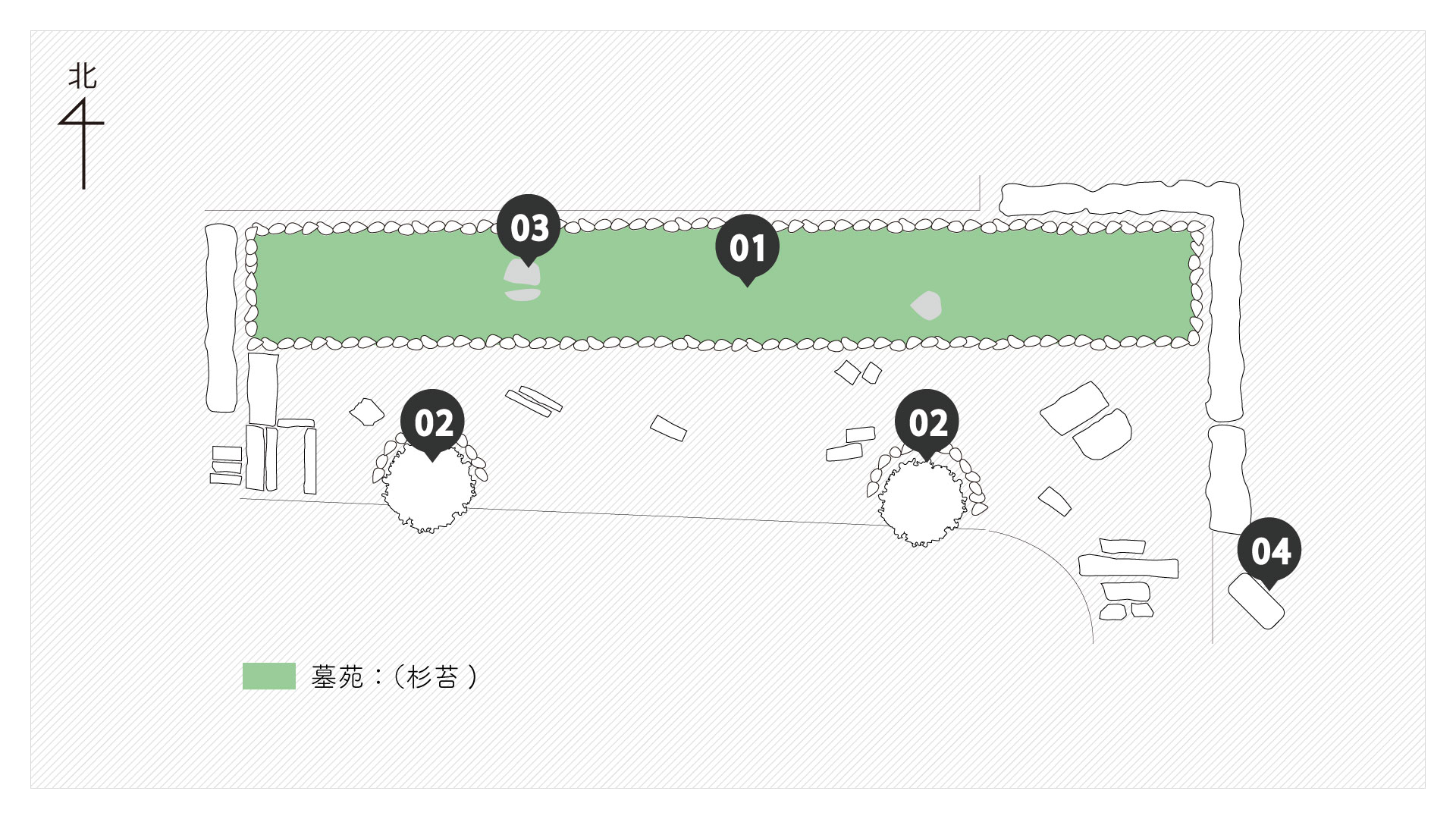

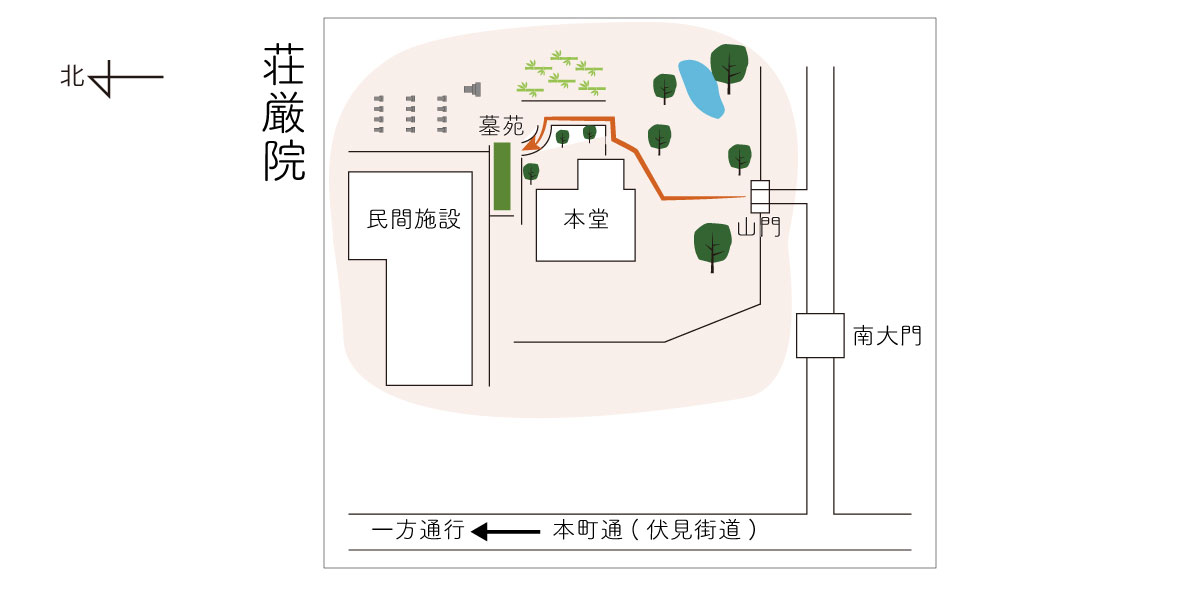

墓苑図

①杉苔:石積により高さを出した墓苑は杉苔に覆われており、屈まずにお参りすることができます。

②シンボルツリー:しだれ桜(画像東)と紅葉(画像左)が墓苑の傍にあり四季を彩ります。

③景石:墓苑は杉苔のみではなく、景石もあり、お寺のお庭のような風景になっています。

④石碑:お名前と区画番号を彫刻できる石碑が建っています。(希望者のみ)

東西に伸びる樹木葬。生け垣に囲まれたプライベートな空間になっています。日当たりもよく明るい墓苑になっています。

東西に伸びる樹木葬。生け垣に囲まれたプライベートな空間になっています。日当たりもよく明るい墓苑になっています。

シンボルツリーとして春にはしだれ桜(東側)、秋はモミジ(西側)と、季節を彩ります。

シンボルツリーとして春にはしだれ桜(東側)、秋はモミジ(西側)と、季節を彩ります。

杉苔に覆われた墓苑。所々に景石があり、お寺のお庭のような風景の墓苑です。

杉苔に覆われた墓苑。所々に景石があり、お寺のお庭のような風景の墓苑です。

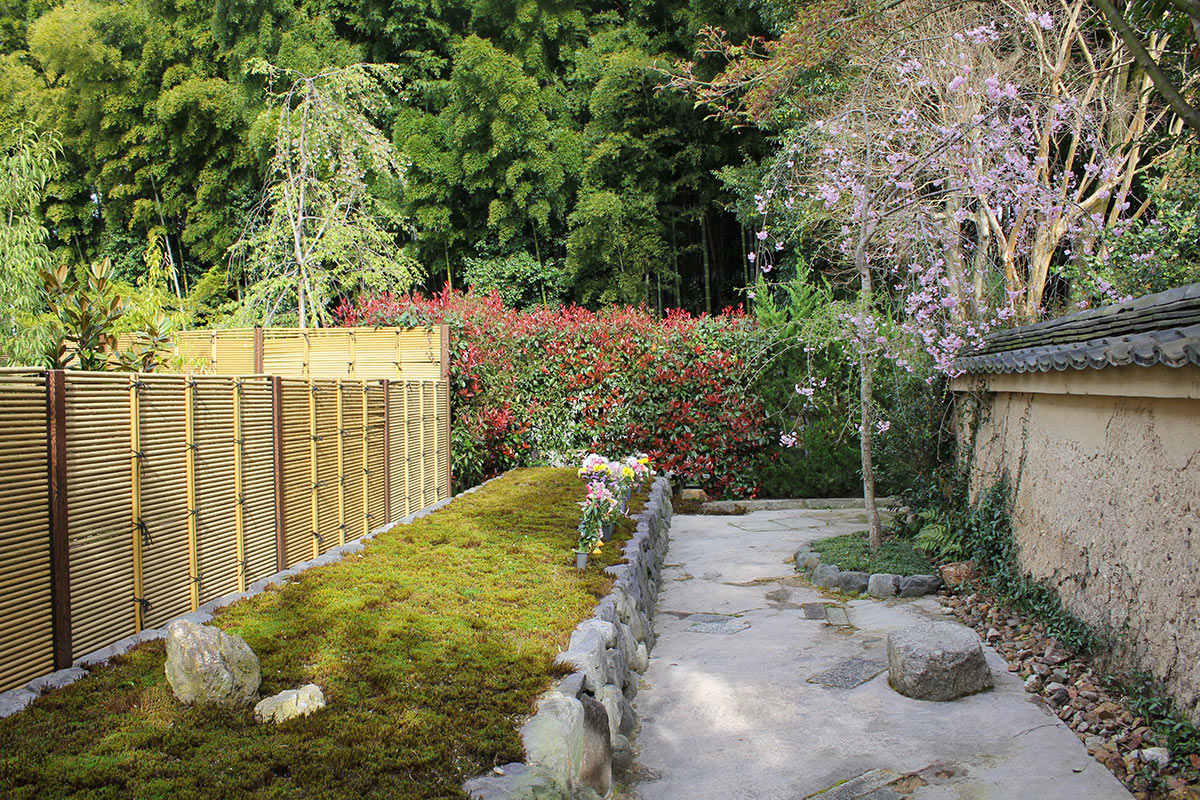

境内にある竹林の小径を通って墓苑へと向かいます。

境内にある竹林の小径を通って墓苑へと向かいます。

樹木葬の概要

荘厳院の墓苑について

代々利用の樹木葬

生前で2人利用の区画となりますが、合わせて墓じまい・改葬によりご先祖のご遺骨が複数霊ある場合でも使用料の追加費用なしで同じ区画に埋葬することができます。ご先祖のご遺骨の数を問わず代々での利用ができる樹木葬地となっています。

※代々での利用例

自身と亡き両親で樹木葬を利用したい方で、両親のご遺骨をすでに別のお墓に納骨している場合。 今のお墓から荘厳院の樹木葬へ改葬(引っ越し)して、自身の分(1霊)と改葬するご両親(2霊)と合わせて合計3霊分として2人利用の区画でご利用できます。この場合、通常、2人までの区画に3霊分納骨することができます。

※2人利用の区画は必ずしも、家族や夫婦である必要はございません。親子で利用、知人と一緒に同じ区画に眠ることができます。

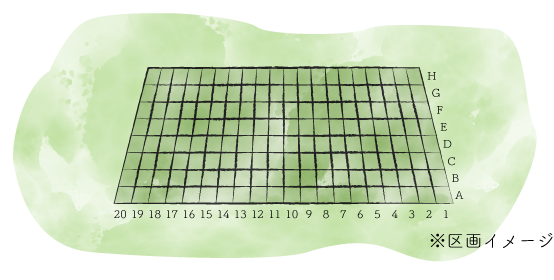

区画について

墓苑は区画毎の利用となり、1区画20cm×20cmの大きさになります。1つの区画に穴を掘り埋葬いたします。他の方のご遺骨と混ざることのない個別区画での埋葬となります。自然の景観を大切にするため、明確な境界線はありませんが、数字やアルファベットが書かれた石版が傍にあり、埋葬された区画を確認することができます。

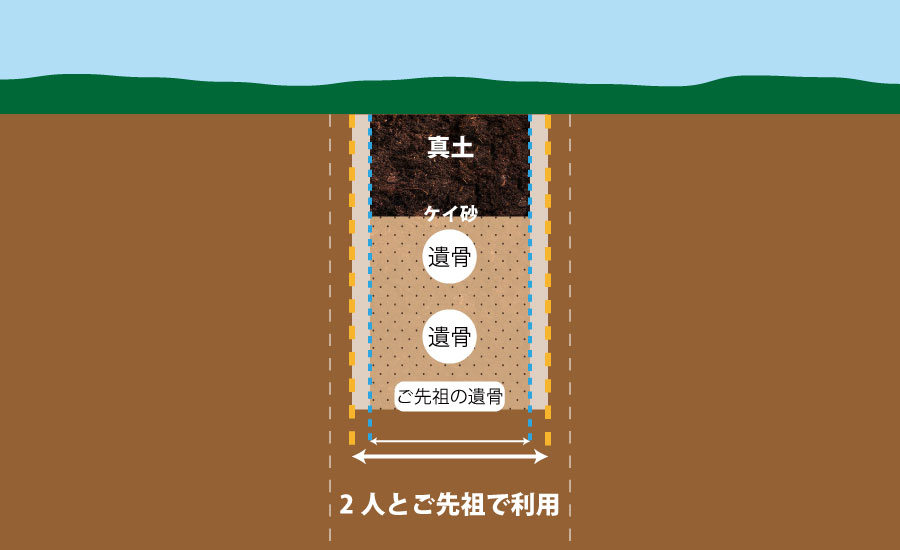

納骨について

土に還る方法での埋葬となります。一区画の中心に丸い穴を掘り、さらし木綿の納骨袋に包んだご遺骨を埋葬します。2霊以上の場合、区画内の上下に埋葬します。

2人利用区画は2人+ご先祖のご遺骨複数霊を同一区画に埋葬致します。

33年間の永代供養

埋葬後33年間、お参りに行けない人に代わってお寺が墓苑の管理、供養します。その後は土に還ったお骨を土ごと合祀墓に移し引き続き供養します。2人利用の場合は2人目が埋葬されてから33年間となります。

※画像はイメージです

墓参について

非公開のお寺ですが、墓参する方は自由に出入りすることができます。9時から16時頃までは開門していますので、時間内はお参り頂けます。墓苑の近くには、バケツや線香立て、花立をご用意しています。ご使用後は必ず元の場所に戻し、お線香の火は消してください。

荘厳院の墓苑のポイント

1

大本山の塔頭

歴史あるお寺の塔頭寺院が維持管理するので、廃寺の心配がなく安心してご利用頂けます。2

自然に還る方法で埋葬

納骨方法は、骨壷から出したお骨をさらし木綿に包んで埋葬するので、自然に還ります。3

宗旨宗派不問

これまでの宗旨宗派を問わず、どなたでもご利用頂けます。墓苑の法要等は臨済宗の教義に則り行われます。4

継承者不要

継承を前提としないお墓ですので夫婦だけやおひとり様で契約する方も多く、自然に還す方法なので墓じまいをする必要もありません。

荘厳院の樹木葬に掛かる費用

| 墓所使用料 | 2人利用+ご先祖の遺骨(何霊でも) 60万円 |

|---|---|

| 納骨料 | 3万円/霊 |

| 年会費(荘厳会) | 5千円/年間 |

| 石碑彫刻費 | 1万5千円/銘(希望者のみ) |

墓所使用料(1区画)60万円

2人利用+ご先祖のご遺骨(何霊でも)使用料には永代供養料も含みます。(墓所区画の33年間の使用料と後の合祀の供養料)

※利用人数は生前でのご利用人数となります。先祖代々のお墓の改葬により遺骨がある場合、遺骨の数を問わず使用料は追加費用なしで埋葬可能です。(ご遺骨数により、事前に粉骨する場合がございます。)

納骨料(3万円/霊)

納骨は専門の業者による作業料として1霊3万円を頂戴します。墓じまいをしたご先祖のご遺骨は何霊でも3万円となります。年会費【荘厳会】(5千円/年間)

荘厳院の樹木葬地の環境保全や年二回(春・秋)の合同法要祭の実施、荘厳会の樹木葬会報や行事情報の提供に掛かる費用となります。石碑彫刻費用(1万5千円)希望者のみ

墓苑の側にある石碑に、お名前(俗名)と区画番号を彫刻いたします。生前の場合は赤文字で、お亡くなりになられたら黒字となります。

荘厳院とは

大年山荘嚴院は元、法性寺5大堂の一つでありましたが、文永年中(1264~75年)南山士雲大和尚(東福寺開山 聖一国師の法弟)により、東福寺の塔頭として禅刹に改められ開山いたしました。南山大和尚は臨済宗聖一派の僧。聖一派の2大門派のひとつである荘嚴門派を興し,純粋禅を挙揚しました。南山士雲在世の当時には日本全土に百六十四ヶ寺の末寺を有し、現在なお四十余ヶ寺を有します。南山大和尚は足利尊氏の要請によって鎌倉に入り、名刹 建長寺二十世、円覚寺十一世を歴住し祟寿寺、寿福寺両山を開創して開山をおこなうなど、鎌倉武将の師範となり鎌倉武士道に多大の貢献をしました。のちに帰洛し延慶3(1310)年には東福寺第十一世となり、自ら荘嚴院を隠棲終焉の所と定め建武二年(1335年)10月7日入寂されました。世寿八十。

境内図

荘厳院へのアクセス

〒605-0981 京都府京都市東山区本町15丁目 806番地- 〇電車でのご案内

- 【JR奈良線】「東福寺駅」から徒歩10分 【京阪電車】「鳥羽街道駅」から徒歩5分

- 〇バスでのご案内

- 202、207、208系統 「東福寺バス停」から徒歩10分

- 〇お車でのご案内

- 名神高速京都南ICより約4㎞ 名神高速京都東ICより約7㎞ 駐車場は東福寺境内の禅堂南側ございます。(無料)