樹木葬の種類_選ぶ際の4つのポイント

2025/08/27

「樹木葬」という言葉を、一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には「樹木葬」と呼ばれるものにはさまざまな種類があり、混乱される方も少なくありません。

今回は、樹木葬の代表的な種類と、選ぶ際に押さえておきたいポイントを整理しました。

ちなみに、樹木葬には明確なガイドラインがないため、実際には「樹木の要素がほとんどない」樹木葬風の墓地も存在します。お気を付けを!

樹木葬とは?

本来、樹木葬は「自然葬」のひとつで、「遺骨を自然に還す」ことを前提としています。

同じ自然葬の一種である「散骨」と並び知られる存在で、土中にご遺骨を納め、長い年月をかけて土に還るという考え方です。

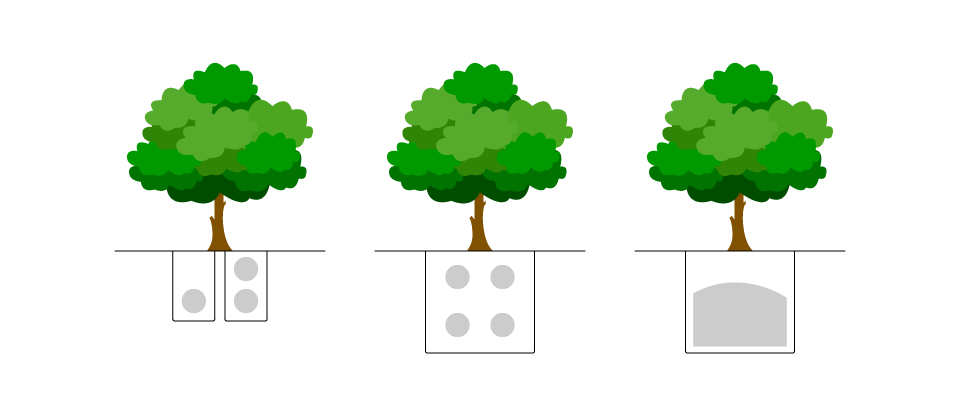

樹木葬の2つの種類

樹木葬の種類は、大きく分けて「里山型」と「都市型」があります。

里山型樹木葬

日本で最初に始まった形態で、都市部から離れた山林など自然の中で行う樹木葬です。既存の樹木の下に埋葬したり、埋葬後に植樹したりする方法があります。

里山型メリット

・自然環境を活かし、環境保護につながる

・「自然に還る」実感を得やすい

里山型デメリット

・都市部から離れているためアクセスが不便な場合が多い

・埋葬場所がわかりにくく、墓地管理は最小限

都市型樹木葬

お寺や霊園内に設けられることが多く、アクセスしやすいのが特徴です。景観や区画の形式は多様で、骨壷のまま納める方法もあります。

都市型メリット

・アクセスが良く、環境整備が整っている

・墓苑として管理が行き届きやすい

都市型デメリット

・「自然に還らない」形式も存在する(骨壷を地中に納めるだけなど)

・墓石の有無や区画の形態が多様で、比較検討が必要

樹木葬を選ぶ際の4つのポイント

ポイント1

「自然に還る」か「自然に還らない」か

・「自然に還らない」形式もあるため要注意。

・「最後は自然に還りたい」という方は必ず確認を。

ポイント2

「墓石がある」か「墓石がない」か

・石のプレートや小型の墓石を設置するタイプが多い。

・デザインや雰囲気の好みによって選択。

ポイント3

「個別の区画がある」か「合祀墓地」か

・個別のお墓か、他の方と一緒に納める合祀かで大きく異なる。

・他人と混ざることに抵抗がある方は「個別区画」を選ぶ。

ポイント4

運営主体の確認

・墓地の運営主体は「自治体」「宗教法人」「公益法人」に限られる。

・運営母体によっては将来の「破綻リスク」があるため注意。

・公営霊園は比較的安定しているが、自治体財政や寺院の存続状況も要チェック。

樹木葬と一口に言っても、自然志向を重視するものから利便性を優先するものまでさまざまです。

大切なのは「自分や家族が何を重視するか」を整理したうえで、種類・区画・運営主体を確認すること。

安心して供養を続けられる場所を選ぶために、ぜひ今回の4つのポイントを参考にしてください。

私たちがご案内する樹木葬について

ここまでご紹介した「4つのポイント」を踏まえ、私たちカン綜合計画がご案内している樹木葬を簡単にご紹介します。

自然に還るかどうか

アクセスのよい都市型でありながら、緑に囲まれた環境で「自然に還る」という本来の樹木葬のかたちにこだわっています。ご遺骨を自然に還すために、33年という埋葬期間を設け、33年以降は土の一部となったご遺骨(土)をほんの少しだけ取り出し、寺院内の永代供養墓へ移動し、引き続き供養が続きます。

墓石の有無

墓石などの人工物はできる限り置かず、庭園のような落ち着いた雰囲気を大切にしています。

個別区画か合祀か

- 合祀ではなく、個別の区画をご用意。

- 墓苑の外周に設けた数字やアルファベットの目印によって、区画を把握できる仕組みになっています。

運営主体の安定性

- 私たちは樹木葬墓苑の設計や導入をサポートしていますが、実際の経営管理はお寺が担っています。

- ご案内するのは、いずれも経営が安定した大本山の塔頭寺院のみ。お寺が存続する限り、お墓は守られます。

このように、カン綜合計画の樹木葬は「都市型の利便性」と「自然葬としての本質」を両立させながら、安心して永く供養いただける場づくりを目指しています。

墓石がなく、個別区画、自然に還る、京都大本山の樹木葬

東福寺 塔頭 正覚庵

建仁寺 塔頭 両足院

大徳寺 塔頭 正受院

いかがだったでしょうか。ご紹介したように樹木葬には多くの種類が存在しますので、

お選びの際は参考にしていただければと思います。

カテゴリー一覧

タグ一覧